Qu’est-ce que la carrure en musique ?

La carrure musique désigne la structure répétitive et régulière qui organise les phrases musicales en groupes de mesures, souvent par quatre ou huit. Cette organisation offre un cadre prévisible, facilitant la compréhension et l’appréciation de la musique.

Elle agit comme une charpente rythmique, permettant à l’auditeur d’anticiper le déroulement du morceau et de se synchroniser avec lui.

Le rôle essentiel de la carrure

La carrure rend la musique accessible. En délimitant des segments mesurables, l’auditeur peut repérer les débuts et fins de phrases facilement. Ce cadre régulier est particulièrement marqué dans la musique occidentale classique et la variété.

Imaginez une danse : savoir compter jusqu’à quatre, c’est maîtriser la carrure.

Exemple classique

- Dans la musique classique, les groupes de 4 ou 8 mesures sont la norme.

- Ces carrures créent un équilibre et une symétrie musicale.

La carrure dans la musique contemporaine

Elle ne se limite pas aux œuvres classiques. La chanson Would I Lie to You de David Guetta applique cette logique, bâtissant ses parties en groupes de 4, 8, voire 16 mesures.

C’est donc un concept universel, du jazz de Louis Armstrong aux chorals de Bach, où la carrure organise l’harmonie et la rythmique selon une grille stricte.

Connexions avec le rythme et la notation

La carrure repose aussi sur la pulsation (tempo) et les figures rythmique : rondes, noires, blanches… L’unité de temps varie selon la mesure :

| Signature | Unité de temps | Nombre d’unités par mesure |

|---|---|---|

| 4/4 (C) | Noire | 4 |

| 2/2 (C barré) | Blanche | 2 |

On note souvent la mesure « 4/4 » par un « C » (cercle) et la mesure « 2/2 » par un « C barré ».

Terminologie liée et complémentarité

- Symétrie : La carrure découpe la phrase musicale en sections égales.

- Arrêt de phrase : La carrure correspond aussi au point où la phrase mélodique se conclut.

- Cellule : Petite unité, quelques notes, qui peuvent s’enchaîner en improvisation.

- Chaconne : Structure répétitive sur une basse obstinée, liée à la carrure.

La carrure en pédagogie et interprétation

Dans les cours de musique, collège ou lycée, comprendre la carrure aide à analyser des morceaux. Elle révèle l’architecture d’un thème et facilite l’interprétation.

Le phrasé, incorporant nuances et émotions, s’appuie sur cette structure pour rendre la musique vivante.

Points-clés pour comprendre la carrure

- La carrure organise la musique en groupes réguliers de mesures, souvent 4 ou 8.

- Elle fournit un cadre rythmique simple et prévisible.

- Utilisée dans tous les styles, de la musique classique à la variété contemporaine.

- Se relie aux notions de mesure, tempo, et figures rythmiques.

- Notation courante : 4/4 noté « C », 2/2 noté « C barré ».

- Aide à reconnaître les phrases musicales et à interpréter avec émotion.

Comprendre la Carrure en Musique : La Charpente Invisible de Nos Auditions Préférées

Qu’est-ce que la “carrure musique” ? En termes simples, la carrure désigne la structure rythmique qui organise la musique en groupes réguliers de mesures, souvent par groupes de 4 ou 8, facilitant ainsi la compréhension et le suivi de la musique. C’est un peu comme un canevas qui guide l’auditeur et l’interprète.

Alors pourquoi est-ce si crucial ? Imaginez écouter une chanson sans repère. Pas évident de suivre et de ressentir le groove ! La carrure donne ce cadre prévisible dont notre cerveau raffole. Ce petit “clic” mental nous permet d’anticiper, d’accrocher la mélodie et même de tapoter du pied à bon escient.

La Carrure, c’est quoi en pratique ?

Dans la musique occidentale, particulièrement les styles classiques, jazz ou variétés, les phrases musicales sont souvent construites par groupes de quatre ou huit mesures. Cela renforce la stabilité et offre un équilibre au discours musical.

Un bon exemple moderne : la chanson “Would I lie to you” de David Guetta. Elle illustre parfaitement l’organisation d’une œuvre en parties de 4, 8 ou 16 mesures, c’est ce qu’on appelle la carrure. Cette segmentation crée des attentes rythmiques chez l’auditeur qui, même sans s’en rendre compte, ressent cette structure.

Le secret caché des signatures rythmiques

Vous avez sans doute vu ces symboles mystérieux en début de partition : un C ou un C barré. Pas de panique, ce ne sont pas des notes rebelles. Le C classique représente la mesure 4/4 – soit quatre temps par mesure, chacun équivalent à une noire. Le célèbre “temps commun”, utilisé dans tant de morceaux.

De son côté, le C barré indique la mesure 2/2. Ici, chaque mesure compte deux temps, mais le temps est une blanche — une note plus longue. Ce choix donne souvent une sensation plus fluide ou marchée au morceau.

“4/4 : l’unité de temps est la noire, il y a 4 unités de temps dans la mesure” “2/2 : l’unité de temps est la blanche, il y a 2 unités de temps dans la mesure.”

Les unités de temps et leur nombre : l’essence du rythme

On pourrait croire que la musique est un chaos de notes à en perdre la tête. En réalité, chaque mesure est une petite unité bien pensée : un cadre rythmique qui délimite le temps. Quand on parle de carrure, on parle de cette organisation : par exemple, 4 noires (temps de noire) en 4/4, ou 2 blanches (temps de blanche) en 2/2.

Ce découpage facilite non seulement la lecture de la partition, mais aiguise aussi l’oreille et permet aux musiciens d’être soudés dans le timing et l’interprétation.

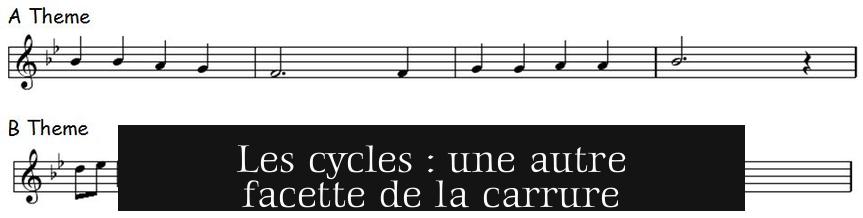

Les cycles : une autre facette de la carrure

En musique, on parle aussi de “cycle”, qui est une succession régulière, que ce soit d’intervalles, d’accords ou de mesures.

Un exemple souvent cité est le cycle des quartes : do-fa-sib-mib-lab-réb, une séquence répétitive et familière qui sert de base harmonique à plein de morceaux. Ce cycle va de pair avec la carrure, puisque c’est la régularité de la phrase et des groupes qui produit cette impression d’ordre et permet à l’auditeur de retrouver ses repères.

Phrasé, interprétation et émotion : la carrure vérité

La carrure ne se limite pas à une simple mécanique. C’est aussi dans cette structure que réside la magie du phrasé. Le phrasé, c’est la manière dont un musicien donne vie à une ligne mélodique, introduit des nuances, des respirations et des accents. C’est souvent lui qui fait dire à un pianiste : “il a un joli phrasé”, ou “son jeu est fluide”.

Sans carrure solide, le phrasé risquerait de flotter dans le vide. La carrure, avec ses groupes réguliers, fixe les repères indispensables pour que l’interprétation soit claire, expressive et cohérente.

Quelques termes proches pour mieux cerner la carrure

- Cellule : Une petite unité mélodique, un ensemble bref de quelques notes qui peut servir de brique à la construction musicale ou à l’improvisation.

- Chaconne : Une forme née d’une danse espagnole ancienne, souvent basée sur une basse répétitive, illustrant comment la structure rythmique s’allie à la forme.

L’éducation musicale et la carrure

La carrure est enseignée dès le collège, dans les cours d’éducation musicale, et constitue le socle pour comprendre des genres aussi différents que le jazz, la musique classique ou même la musique du monde (ethnomusicologie). Les élèves apprennent ainsi à déchiffrer, ressentir, et créer des rythmes en s’appuyant sur cette notion centrale.

Et si la carrure était le cœur battant de la musique ?

La carrure dépasse son rôle technique. Elle est l’âme invisible qui maintient la cohérence d’un morceau. Que serait la superbe phrase mélodique de Bach sans la régularité de ses groupes de mesures ? Ou les improvisations de jazz sans la solidité d’un cadre rythmique ?

En suivant la carrure, on ressent mieux les intentions du compositeur, on entre en phase avec la danse, le chant ou la mélodie. Le tempo, la pulsation, le rythme de base – cela commence toujours là, dans la carrure.

La prochaine fois que vous écouterez votre morceau préféré, prêtez attention à la façon dont la musique s’organise en “paquets” rythmiques : c’est la carrure qui travaille pour vous, vous permettant de vibrer, de suivre et peut-être… de danser !

Pour récapituler :

- La carrure est l’organisation régulière des mesures en groupes symétriques (souvent 4 ou 8).

- Elle facilite la compréhension et la mémorisation de la musique.

- Les signatures 4/4 (C) et 2/2 (C barré) sont deux exemples clés, définissant la divisibilité du temps en unités.

- La carrure soutient le phrasé et l’interprétation, rendant la musique expressive.

- Elle est omniprésente dans tous les genres, du classique à la variété, en passant par le jazz.

Si vous cherchez à plonger plus profondément dans le monde fascinant de la musique, comprendre la carrure est un excellent point de départ. Alors, prêt à ressentir le rythme invisible qui fait battre la musique ?

Qu’est-ce que la carrure en musique?

La carrure correspond à la durée régulière d’une phrase musicale. Elle permet d’organiser la musique en groupes de mesures, souvent 4 ou 8, pour faciliter la compréhension et l’anticipation du morceau.

Pourquoi la carrure est-elle importante pour l’interprétation?

La carrure crée un cadre rythmiquement stable qui aide l’interprète à structurer sa phrase musicale. Elle sert aussi à marquer l’arrêt d’une phrase et à construire la dynamique du morceau.

Comment se manifeste la carrure dans les mesures musicales?

La carrure se traduit par un nombre précis de mesures, souvent 4 ou 8, regroupées de façon symétrique. Par exemple, la mesure 4/4 indique quatre temps par mesure avec la noire comme unité.

Quelle différence entre les signatures C et C barré?

C indique la mesure 4/4, soit quatre temps par mesure avec la noire. C barré correspond à 2/2, deux temps par mesure avec la blanche comme unité de temps.

Peut-on trouver des exemples concrets d’utilisation de la carrure?

Oui, dans la chanson « Would I Lie to You » de Guetta, la structure est organisée en carrures de 4, 8 ou 16 mesures, ce qui facilite la division rythmique claire de l’œuvre.