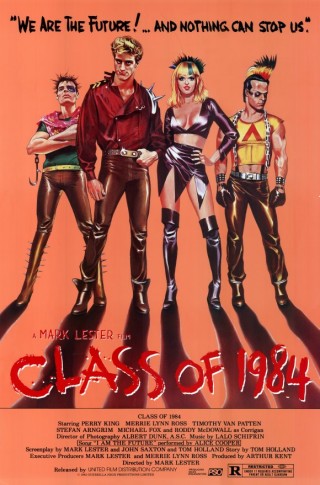

Professeur de musique tout juste nommé dans un lycée post-apocalyptique, Andy devient l’ennemi intime du gang de punks nazis dealers et violeurs sous acide qui fait régner la terreur dans l’établissement, tout en essayant de prendre soin de son nouvel ami, le prof de biologie alcoolique, et de sa femme aussi aimante qu’enceinte.

Tout le long du visionnage de Class of 1984, j’ai hésité à en faire un billet pour Caligari. Sommes-nous, à proprement parler, en présence d’un film d’horreur ? Au final, dans la mesure où le film date de 1982 et prétend relater des événements se déroulant en 1984, j’ai choisi de le classer dans la rubrique « anticipation », une bonne grosse ficelle pour pouvoir en parler. La violence revendiquée du film et les effets gores qui caractérisent son final permettent également de le ranger dans le registre des films d’horreur. Sans compter qu’il a été écrit par Tom Holland, qui allait réaliser Fright Night trois ans plus tard. Enfin, il pleut à verse dehors et je n’aime rien tant que rédiger des articles sur mon blog en écoutant tomber la pluie. Donc voilà.

Le pire, c’est que je n’ai même pas envie d’écrire sur ce film pour en dire du bien. Point du tout du tout, même. Je viens d’assister à une telle déflagration de pensée réactionnaire que j’en ai les mains qui suent du Valeurs Actuelles. Je suis même très déçu que la plume du réalisateur d’un de mes films d’horreur préféré ait pondu un truc aussi abominable que Class of 1984.

D’abord, fixons le tableau : le lycée Lincoln dans lequel se déroule la majeure partie de l’intrigue est un zoo. L’introduction du film – l’incipit, si vous préférez – est en cela remarquable. Des gamins qui se bousculent, qui se battent, qui se volent,qui se droguent et forniquent presque aux yeux de tout le monde. Sodome et Gomorrhe, en somme. Et au milieu du chaos, un jeune professeur plein d’allant qui se lie immédiatement d’amitié avec un collègue qu’il vient tout juste de croiser sur le parking et dont il a remarqué qu’il cachait un flingue dans son attaché-case. Forcément, ça met tout de suite en confiance.

Le film prenant soin d’expliquer avec un carton liminaire que tous les lycées ne sont pas encore comme le Lincoln High, on comprend qu’il laisse entendre que cela ne va pas tarder. Regardez ces hordes de jeunes prêtes à toutes les dégradations et les dépravations, contestant l’autorité et manipulant comme de lâches petites marionnettes les adultes censés leur enseigner la musique, la biologie et les bonnes manières. En cela, le choix de Lincoln pour le nom du lycée n’a rien d’étonnant : c’est l’un des plus importants symboles des États-Unis qui est pris en otage par ces voyous punkoïdes sans foi ni loi. Pour mieux enfoncer le clou, le meneur de la bande ne cesse de répéter : « je suis le futur », en guise de provocation. Class of 1984 est donc ce qu’il convient d’appeler un film anti-jeunes.

Et ces jeunes, ils sont grotesques. Des espèces de punks dandys faisant de temps en temps le salut nazi, arborant sur leurs t-shirts des croix gammées à l’envers, les narines percées d’épingles à nourrice. Les scénaristes sont allés chercher tous les clichés les plus anxiogènes pour pondre ces caricatures. Un gros défoncé de la life, deux bonshommes à la gestuelle improbable, une nana lesbienne qui ne peut s’empêcher de lécher tout ce qui l’approche, et leur leader pour finir. Le beau gosse de famille bourgeoise, fils à maman geignard et cruel qui pourrait accomplir tellement de choses s’il s’en donnait la peine.

Tout le long du film, Andy essaye de faire renvoyer du lycée ou condamner par la justice ces dangers publics, et se heurte à chaque fois à l’excuse de l’absence de preuves. Le proviseur préfère fermer les yeux, la police lui recommande de se mêler de ses oignons, bref l’autorité est bafouée et se laisse honteusement faire, trop occupée à protéger ses propres miches pour s’occuper des victimes terrorisées. Laxisme, horrible laxisme. Heureusement que Reagan vient d’être élu, pas vrai les gars ?

En fin de compte, après que sa femme ait été violée puis enlevée par la bande – ce que le spectateur voyait venir depuis le début du film –, le professeur de musique pète les plombs et massacre chacun de ces gamins les uns après les autres, dans une séquence finale dont les codes relèvent presque du slasher. La violence devient crue : il faut faire payer les méchants, et pas qu’un peu. Le plan venant conclure le film, où le meneur du gang se retrouve pendu devant la totalité de son école, se passe de commentaires. Certains essayent de faire passer leur idéologie d’une manière relativement subtile. Class of 1984, non. Le film aurait mieux fait de s’appeler Pendez-les haut et court.

Tout cela est formidable, mais est-ce au moins efficace d’un point de vue cinématographique ? Je vous rassure : non. À la rigueur, le film n’est ni bien, ni mal filmé. De ce côté-là, il n’y a pas grand-chose à relever. L’image a pris trois siècles, la musique douze, les acteurs donnent l’impression d’être dirigés par un macaque et le montage laisse un peu à désirer, mais ce n’est pas pire que bien des séries B de la même époque. La construction narrative, c’est un autre problème.

Le principe de Class of 1984, c’est d’opérer une montée dans la violence, de commencer par des faits relativement bénins pour aboutir à l’insoutenable. Sauf que l’on perçoit dès le départ que la bande de jeunes délurés fait régner sa loi. On se demande alors pourquoi, à certains moments, elle va manifester une relative soumission à la figure d’autorité qu’incarne le professeur, y compris en-dehors de l’établissement scolaire. De quoi a-t-elle peur, elle qui n’hésite pas à jouer du couteau, à affronter des gangs rivaux, à vendre de la drogue ou à abuser sexuellement les junkies en manque ?

Pourquoi prend-elle la peine de s’affubler de masques pour menacer une première fois le professeur, quand elle opérera au grand jour vingt-quatre heures plus tard ? Et n’apprend-on pas qu’elle s’est déjà rendue coupable de faits tout aussi graves que ceux commis à la fin du film, qui sont censés marquer une apothéose dans l’horreur ? En réalité, la fameuse montée citée plus haut est totalement artificielle. Elle ne colle pas avec l’argument ni les éléments initiaux du scénario. Et le schéma narratif n’a simplement aucun sens, dissimulant d’autant plus mal le bousin idéologique dont il est support.

Franchement, en terme de réflexion sur la violence et les phénomènes de bande (pour résumer grossièrement), Orange Mécanique avait été réalisé onze ans plus tôt et il n’était nullement besoin d’en rajouter. Mais bon, le brave Stanley avait pondu une oeuvre complexe, sujette à débats et à interprétation. Class of 1984 essaye de s’en inspirer mais ne fait que caricaturer Kubrick, à travers le comportement de ses personnages ou la démonstration de leur absence d’empathie.

Mention spéciale pour la séquence du viol, qui se déroule pour le coup dans une chambre à coucher aux teintes blanches qui rappelle fortement la maison d’Orange Mécanique où une femme se fait violer par Alex sous les yeux de son mari. Alors que l’esthétique générale de Class of 1984 est viscéralement urbaine, on tombe soudainement dans un petit univers pop qui relève clairement de la copie. Sauf que Mark Lester choisit d’en montrer plus. Et livre ainsi l’une des scènes de viol les moins crédibles de l’histoire du cinéma.

Bon, vous savez quoi ? Je consacre beaucoup trop de temps et d’énergie à ce film. La réalité, c’est que l’on est en face d’une oeuvre qui prétend parler de la jeunesse et de la violence tout en essayant de reproduire les codes de quelques glorieux ancêtres, mais fout ses effets en l’air avec son absence de talent et son message idéologique ridicule. Le réalisateur voulait faire un nouveau Clockwork Orange, mais n’accouche que d’un Reefer Madness en couleurs.

Sur ce, je vous laisse. Et oui, je sais qu’il existe déjà un western intitulé Pendez-les haut et court.